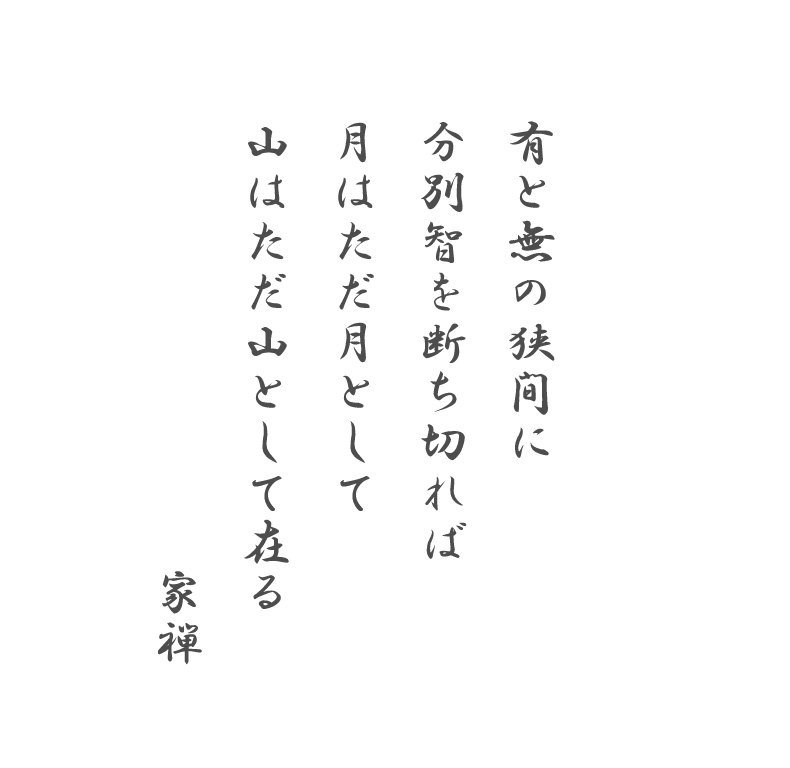

対立的な見解を超越した境地

A state of consciousness that transcends dualistic thinking.

選字の背景: 秋も深まり、思索に適した季節。禅の核心に触れる一文字と向き合う。

「無」は、禅を象徴する、最も重要で、そして最も難解な一文字です。「狗子仏性」(くしぶっしょう)の公案で、趙州和尚が、犬にも仏性はあるかと問われ、ただ一言「無」と答えた話はあまりにも有名です。

この「無」は、有の対義語である「無い」という意味ではありません。それは、私たちが物事を「有る/無い」「善/悪」「好き/嫌い」といった二元論的な対立で捉える、その思考様式(分別智)そのものを、根底から断ち切る働きを持ちます。この「無」の境地に立つ時、私たちは初めて、あらゆる先入観や価値判断から自由になり、物事をありのままの姿で見ることができるのです。

詩の後半が示すように、その時、月は「美しい」とか「寂しい」といった私たちの解釈を離れ、ただ月としてそこに輝き、山は「高い」とか「険しい」といった評価を超え、ただ山としてそこにそびえ立ちます。この、言葉以前の世界との直接的な合一こそ、禅が目指す悟りの境地です。書として「無」を表現する時も、技巧や理屈を超えた、無心の境地から放たれる線が求められます。特に、下部の「灬(れんが)」は、単なる四つの点ではなく、燃え盛る炎のように、あらゆる分別を焼き尽くすエネルギーを象徴します。この一文字と向き合うことは、私たちを知的理解を超えた、深遠な世界へと誘ってくれるのです。